ペパボ研究所について

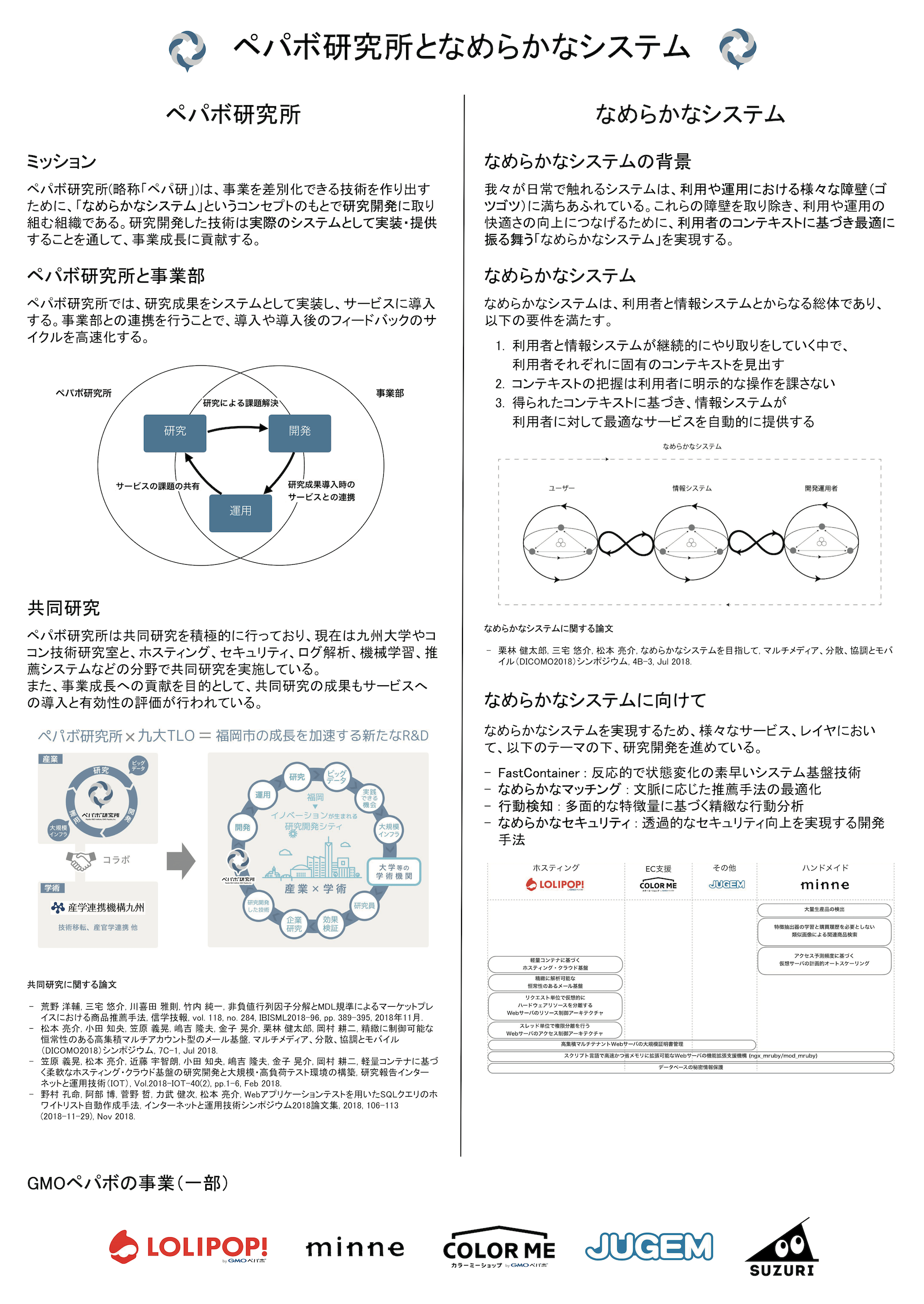

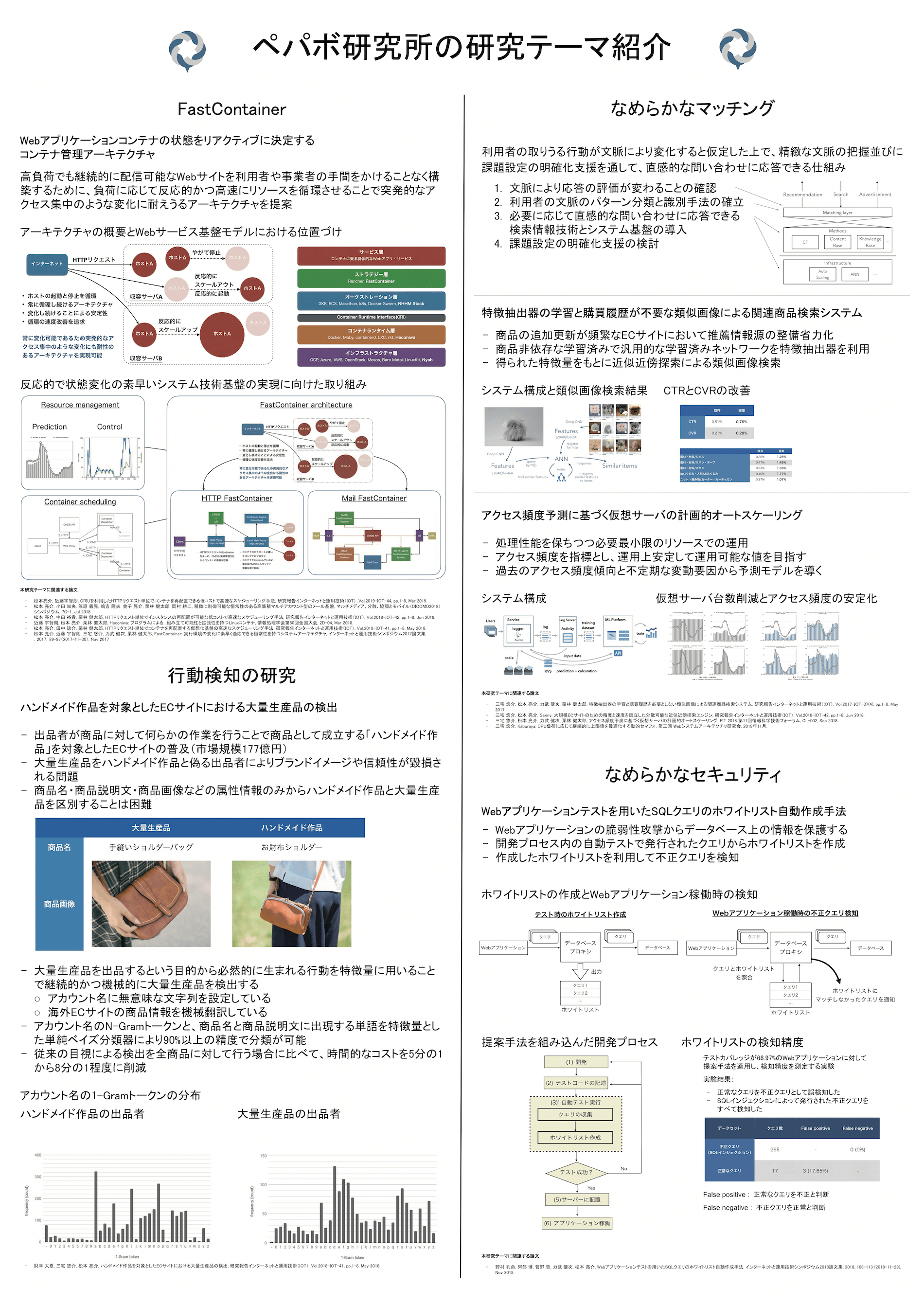

ペパボ研究所(略称「ペパ研」)は、事業を差別化できる技術を作り出すために「なめらかなシステム」というコンセプトの下で研究開発に取り組む組織です。アカデミックな水準における新規性・有効性・信頼性を追求する研究を行うとともに、研究開発した技術を実際のシステムとして実装・提供することを通して、事業の成長に貢献します。

ミッションとビジョン

ミッション

研究開発により「事業を差別化できる技術」を生み出す。

ビジョン

コンピュータやインターネットに関する技術が発展したいまもなお、我々が日常的に触れるシステムは、様々な障壁に満ち溢れています。我々は、そのような障壁の取り除かれた未来のシステム、すなわち「なめらかなシステム」を目指しています。

ここでいう「なめらかなシステム」とは、情報システムのことをいうのみならず、互いに影響を及ぼし合う継続的な関係にある利用者(ユーザーおよび開発運用者)と情報システムとからなる総体としてのシステムであり、以下の要件を満たします:

- 利用者と情報システムとが継続的な関係を取り持つ過程において、利用者それぞれに固有のコンテキストを見出したり、新たなコンテキストを創出したりできること

- 要件1.を、利用者による明示的な操作を課すことなく実現できること

- 要件1.および2.によって得られたコンテキストに基づき、情報システムが利用者に対して最適なサービスを自動的に提供できること

当社の事業領域であるWebサービスにおいて、上述の要件を満たす「なめらかなシステム」を実現することで、さらに快適かつ個々のユーザに即した体験を提供できるでしょうし、提供者である我々の生産性も向上するでしょう。

ペパ研のミッションおよびビジョンの詳細については、以下のスライドおよびポスターをご覧ください。

|

|

研究開発成果

研究開発成果のページでは、当研究所の論文や学会発表、技術カンファレンス発表の実績を紹介しています。

共同研究実績

ペパ研では、現在までに以下のテーマで大学・企業との共同研究を行なっています。

- 2022年-2025年 AIP加速課題 機械学習によるストレッチャブルスマートデバイスへの展開(横浜国立大学、プレスリリース)

- 2021年 ECデータの利活用による地域ブランド開発支援(鹿児島大学、プレスリリース)

- 2019年-現在 C2Cサービスにおけるユーザ行動分析(東京大学、ジャーナル論文)

- 2018年-2019年 ログ分析・解析と機械学習による「なめらかなセキュリティ」(ココン株式会社、プレスリリース)

- 2018年-2022年 ハンドメイドマーケットにおける機械学習による商品分析(九州大学、研究発表)

- 2018年-2020年 マーケットプレイスにおける機械学習による商品推薦(九州大学、研究発表)

- 2017年-2025年 コンテナ型仮想化技術によるクラウドホスティング(九州大学、プレスリリース、研究発表)

ペパ研ブログ

ペパ研ブログでは、当研究所の活動について随時お知らせしていきます。

- [2025-10-23] ベクトル検索のフィルタを用いた機械学習モデルとの統合 (三宅悠介)

- [2025-09-04] 第24回情報科学技術フォーラム(FIT2025)のトップコンファレンスセッションにてCOMPSAC 2024で採択された論文について発表をしました (三宅悠介)

- [2025-08-18] gpt-ossモデルのサービングにおけるリクエスト処理性能評価 ― NVIDIA H100・A100・L4の比較 (三宅悠介)

- [2025-07-28] 情報処理学会第70回インターネットと運用技術研究会で不確実性下における目的と手段の統合的探索に向けた連続腕バンディットの応用について発表をしました (三宅悠介)

- [2025-06-27] マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2025)シンポジウムの招待講演として、なめらかなシステムについて発表しました (三宅悠介)

- [2025-03-25] ベクトル検索システムの勉強会を開催しました (三宅悠介)

- [2025-03-24] 「社会人」大学院生であることを最大限活用するには?ー博士(情報科学)取得の報告にかえて (栗林健太郎)

- [2024-09-25] 博士後期課程を修了し、博士(情報科学)の学位を授与されました (三宅悠介)

パートナー

三宅 悠介

研究員、博士(情報科学)、プリンシパルエンジニア。

大学卒業後、地元福岡のSIer勤務を経て、2012年より株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)に勤務。サービスの運用開発の傍ら、ログ活用基盤 Bigfootの構築に取り組み、サービスを動的に改善していくための仕組みづくりと機械学習に興味を持つ。2017年より同社の研究職へ従事、情報システムの自律適応等の研究に取り組む。2020年10月より九州大学大学院システム情報科学府博士後期課程に社会人学生として進学、2024年9月に博士(情報科学)を取得。

また、OSS活動として主にGo言語によるツール開発を行っている。代表プロダクトとしてthe_platinum_searcherなどがある。

個人ページ: https://blog.monochromegane.com/

黒瀧 悠太

研究員、修士(情報学)。SUZURI事業部シニアエンジニアリングリード。GMOインターネットグループ デベロッパーエキスパート。

2012年4月、株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)に勤務。ソフトウェアエンジニアとして複数のWebサービスの開発を担当。

2020年4月より横浜国立大学大学院理工学府機械・材料・海洋系工学専攻博士後期課程入学。

Human-Computer Interaction(HCI)の分野に興味を持ち、次世代センサー・システム、ウェアラブルデバイスの研究を行っている。 2022年11月、Google Cloud Certified Professional Machine Learning Engineer取得。

個人ページ: https://mo-fu.org/

酒井 敏彦

研究開発エンジニア、修士(情報科学)。minne事業部エンジニア。

情報通信企業に勤務後、2021年5月よりGMOペパボ株式会社に研究員として勤務。2024年5月よりminne事業部に異動し、エンジニアとして活動中。

2020年10月より九州大学大学院システム情報科学府情報知能工学専攻博士後期課程入学。博士号取得に向け研究に取り組む。

自然言語処理、テキストマイニング、固有表現抽出に興味を持ち研究を進めている。 2022年12月、Google Cloud Certified Professional Machine Learning Engineer取得。

個人ページ: https://www.toshihikosakai.com

財津 大夏

研究開発エンジニア、技術部データ基盤チーム シニアエンジニア(データサイエンティスト)。

大学では文学部人文学科において社会学・地域福祉社会学を専攻し、社会調査法と統計学を学ぶ。

2012年より株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)に勤務。ホスティングサービスやECサービスのディレクターとして、データ駆動のマーケティングやサービス運用改善に取り組む。2018年よりデータサイエンティストとして、ログ活用基盤 Bigfoot の開発やその利用によるサービス改善や機械学習に興味を持つ。2022年11月、Google Cloud Certified Professional Data Engineer取得。

渡辺 龍二

研究開発エンジニア、博士(情報工学)。SUZURI事業部エンジニア。

2021年4月、GMOペパボ株式会社に入社。同年8月から研究職に従事。

2022年3月に九州工業大学大学院生命体工学研究科博士後期課程を修了。

2024年4月よりSUZURI事業部に異動し、エンジニアとして活動中。

機械学習と対話的な情報可視化(Visual Analytics)による人間の意思決定支援に関心を持ち研究開発を進めている。 2022年11月、Google Cloud Certified Professional Machine Learning Engineer取得。

力武 健次

客員研究員。

力武健次技術士事務所 所長。技術士(情報工学部門、文部科学省登録第45374号)。情報処理安全確保支援士(登録番号第012409号)。第一級陸上無線技術士。第一級アマチュア無線技士。1988年東京大学工学部計数工学科計測工学コース卒業、1990年東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻修士課程修了、2005年3月大阪大学大学院情報科学研究科マルチメディア専攻博士後期課程修了。大阪大学 博士(情報科学)。2010年〜2013年まで京都大学情報環境機構教授。2014年より現職。ACM Senior Member、電子情報通信学会 正員・シニア会員、情報処理学会 会員、日本技術士会 会員。

1990年にDECのVAX/VMS OSの開発者としてソフトウェアエンジニアの仕事を始め、1992年よりインターネットの運用技術の研究開発に携わる。2008年よりErlang/OTPのコミュニティ活動を始め、現在はErlang/OTPやElixirでのモジュール開発をOSS活動として行っている。2015年にはErlang/OTPのrand疑似乱数モジュールを共著者としてリリースした。無線技術にも興味を持つ。

個人ページ: https://rikitake.jp/

栗林 健太郎

所長、取締役CTO。博士(情報科学)。

大学では法学部政治学科において日本政治史および行政学を専攻。卒業後、市役所勤務を経て、2008年よりソフトウェアエンジニアに転じ、2012年より株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)に勤務。Webアプリケーション開発者、マネジャー、執行役員として従事。2017年3月から、取締役CTOに就任。2025年3月、北陸先端科学技術大学院大学より博士(情報科学)を取得。

ソフトウェアエンジニアとして、大規模Webサービスを迅速に開発できる技術・開発プロセス、安定して運用できるアーキテクチャ、および、セキュリティに興味を持つ。また、近年は、技術に関わる全社での戦略策定、実行を行う。 2022年12月、Google Cloud Certified Professional Machine Learning Engineer取得。

個人ページ: https://kentarokuribayashi.com/about/

パートナー募集

当研究所では、パートナーを募集しています。ご興味のある方は、当研究所パートナー、または、キャリア登録までご連絡ください。

必須要件

- 当社の企業理念・ミッションおよび「大切にしてほしい3つのこと」に共感を覚え、実行できること

- 当研究所のミッションとビジョンに共感を覚え、実行できること

- 当社でソフトウェアエンジニアとして従事できるほど、なんらかのプログラミング言語による実装能力と経験を有すること

望ましい要件

- 理工系を始めとする、なんらかの学術分野における修士号以上の学位を保持していること

- 当社で就業しつつ、理工系を始めとする、なんらかの学術分野における修士号以上の学位取得を目指すこと